“县”在起笔 青绿绘江山 | 江湾沐晓:褪去“锈色”走“金线”,绣出生态与产业“双面锦”

编者按:今年是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年。二十年来,“两山”理念如一抹青绿泼洒神州,勾勒万千生态画卷。落笔处,是人与自然共生共荣、和谐发展的多彩中国。《“县”在起笔!青绿绘江山》融媒体行动深度解码“两山”实践生动样本,探寻县域“中国色”如何绘就,邀你共读绿色发展的时代答卷。

video

清晨的张家港湾,晨雾轻笼江面,微波荡漾的江面上,偶有水鸟掠过激起涟漪。随着朝阳跃出天际,赤金色的光晕将江面染成一片碎金,巡江人沈国荣站在甲板上,举起望远镜眺望远方,镜片里江鱼换气时划出的银弧清晰可见。“你看这水多清,鱼跃出水面的光都看得真真切切——这是长江‘活’过来的样子。” 他的话语里满是欣慰。

在万里长江奔流入海的最后一湾,张家港人用数十年的坚守,书写了一段从“索取”到“守护”再到“共生”的生态变迁史,让这片江海交汇之地重现勃勃生机。

从捕鱼人到巡江人

一把剪刀剪断旧生计迎来新生机

“最后一次收网时,网底躺着的都是巴掌大的小鱼,那是我爷爷辈捕鱼时要放生的鱼苗大小。” 沈国荣摩挲着船舷,指尖划过岁月的痕迹。从爷爷那辈起,他家三代以长江捕鱼为生,自己也从17岁上船,一直干到了不惑之年。可随着渔网网眼越做越小,鱼却越来越少。2010年,长江张家港段年捕捞量为808吨,而到了2019年已降为480吨。

“光靠捞不靠护,这根就断了。”痛定思痛,沈国荣亲手剪碎了20张渔网。“剪渔网疼在手上,看着鱼越捕越小、水越来越浑,那是疼在心里,疼得睡不着觉。” 离开捕鱼船,沈国荣成为了张家港市农业综合行政执法大队中国渔政32606船船长,主要负责长江张家港段的日常巡检工作。

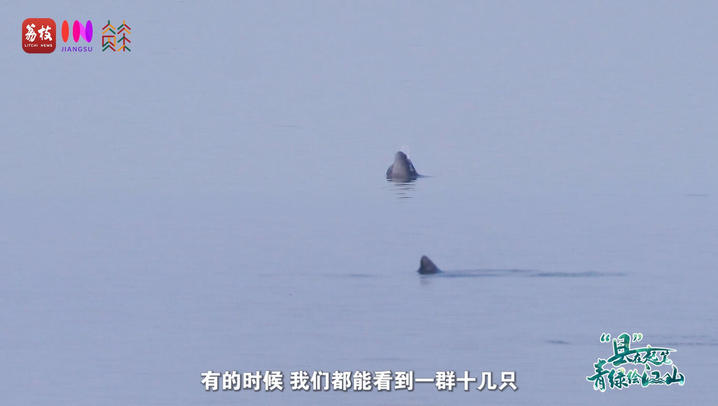

从“捕鱼人”变成了“巡江人”,沈国荣依然能与长江为伴。而曾经用于记账的日记本,成了巡江日志,上面工整记录着长江的“复苏密码”:2024年3月12日发现江豚群,2025年4月20日芦苇丛新增三种水鸟…… 最让他振奋的是,自己曾观测到数十头江豚同游嬉戏,“它们换气时的样子,就像在对我们打招呼。”

近年来,张家港新发现1216种物种,涉及9个类群,其中不乏在苏州范围内首次被观测到的勺嘴鹬、白尾海雕、白腰燕鸥等,还有国家一级保护动物卷羽鹈鹕、中华秋沙鸭等,这些动物绝大部分是在长江张家港段发现。这些跃动在碧波间的“长江精灵”,不仅是生态保护交出的最鲜活答卷,更是对巡江人日复一日守护的深情作答,让每一份执着都有了看得见的温度与意义。

从码头围江到生态画廊

30多亿投入重塑“最美江湾”

离开长江,站在张家港湾的亲水步道上,远眺是黄绿相间的湿地轮廓,近观是郁郁葱葱的芦苇丛。很难想象,十多年前这里还是另一番景象:12公里长江岸线上,8处建材码头、7万平方米堆场临江而立,滩涂被侵占,江水受污染。

“这些突出的石墩,就是当年拦门沙码头的遗迹。”张家港湾管理处负责人赵海榴指着石墩,向记者讲述转型之路。2019年,张家港投入30多亿元启动张家港湾生态提升工程,一场“退生产、还生态”的变革就此展开:9公里生产岸线全部调整为生态岸线,4平方公里规划产业用地彻底腾退,30公顷芦苇滩涂湿地逐步修复,140万平方米滨江亲水景观带串联成链。

从赵海榴展示的2012年卫星图上可见,当年的码头区域尽是黄沙水泥,寸草难生;而今,电子巡查系统屏幕上实时标注着“江豚活动区,无人机禁飞”,纸质规划上的“禁止开发区”红线,已化作智能监管的生态屏障。“老百姓以前是守着码头数吊机,现在守着江湾数鸟窝!”赵海榴说。

如今的张家港湾,不仅成为江豚栖息的乐园,更获评联合国可持续发展目标实践行动优秀案例,为“生产岸线变生态岸线”提供了中国方案。

从绿色颜值到金色产值

港口因绿而进、发展向新而跃

离开张家港湾,一路向北,来到张家港港,翠绿的岸线与湛蓝的江面相互交融,构成了一幅天然的生态画卷。码头上,门机有条不紊地运转,氢能重卡如灵动的音符穿梭其中,屋顶与空地铺满的光伏板在阳光的轻抚下熠熠生辉,远处,船舶的鸣笛声悠扬传来,仿佛在为这片绿色的港湾吟唱着赞歌。

去年,张家港港摘得全国五星级绿色港口荣誉,成为全国首家获此殊荣的内河港口干散货码头,一跃成为内河港口绿色发展的典范。然而,在这显而易见的“绿色颜值”背后,还隐藏着许多不为人知的“绿色密码”。

“你看那里!”顺着张家港港安全环保部副部长丁远眺手指的方向望去,一辆氢燃料牵引车正缓缓驶来。行驶过程中,车轮碾过干净的码头地面,竟无一丝尘土扬起。丁远眺介绍道:“这就是我们张家港在全国首批投入使用的氢燃料牵引车,它的碳排放是‘0’,‘吃’进去的是氢,排出来的是水。”

记者走近细看,只见牵引车尾气出口的透明管道中,不断流出清澈的水珠,在阳光的映照下晶莹剔透。丁远眺表示,这样一台氢能牵引车加满氢气后,能连续作业13个小时,一年下来能减少约40吨碳排放,还能降低30%的能耗成本。2025年1-8月,张家港港能源消耗综合单耗相比去年同期降低3.89%。

从工业废气到城市富氢

老产业向新而行撬动“金未来”

张家港绿色大港的崛起,与氢能紧密相连。然而,张家港的氢能故事,远不止于港口。

“张家港有雄厚的制造业基础,特别是钢铁和化工,孕育了世界500强沙钢集团,还汇聚了24家化工领域的世界级巨头。”张家港市发改委新兴产业科科长黄婧雯告诉记者,绿色发展浪潮奔涌向前,如何将环保压力转化为产业升级的全新机遇?张家港以创新实践为笔,写下了独属于这座城市的精彩答卷。

早年间,张家港敏锐地捕捉到了氢能这一机遇,将以往钢铁、化工生产中产生的工业副产氢,从无人问津的“废料”,成功转化为驱动城市绿色转型的宝藏资源。“我们做过测算,张家港外供氢气量最大每年高达20万吨,是一座真正的富氢城市。”黄婧雯表示,循着这一突破口,张家港成功培育了“中国氢能装备全产业链制造第一股”,全国首台民用液氢罐车也在这里成功下线。目前,张家港还建成了5座加氢站,数量在全国所有县级市中位列第一。

展望前路,张家港将持续锚定长三角“氢走廊核心点”的战略定位,以生态为笔、产业为墨,全力书写城市的“金色未来”。

![]()

晨光洒落张家港湾,

轻柔地撩开江面的薄雾,

一整片江流仿佛披上了赤金色的羽衣。

这跃动的光晕,

是张家港以生态为舟、以创新为桨的生动印记;

是长江馈赠予这座江尾城市最温柔的晨语;

更是发展与自然和谐共舞、彼此成全的最美风景。

在绿色发展的道路上,张家港正昂首阔步,向着更加美好的未来迈进。