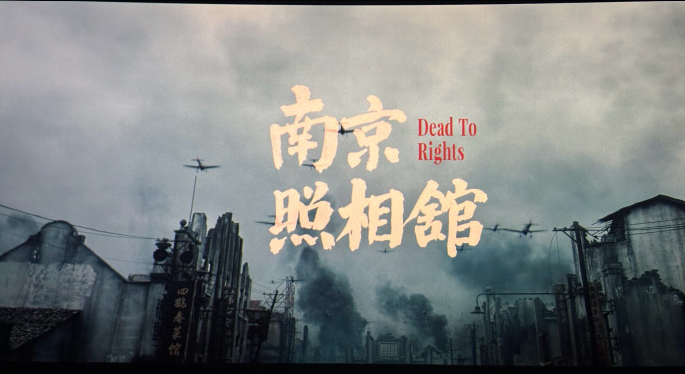

读城·光影里的江苏丨从《南京照相馆》看真实南京:承载血泪与勇气的城市印记

7 月 25 日,电影《南京照相馆》全国公映。影片以 1937 年南京大屠杀为背景,将镜头对准困守南京城的普通人,通过一家名为“吉祥”的照相馆,讲述了他们冒着生命危险保存记录日军暴行照片的故事。

影片中那些昏暗的暗房、斑驳的城墙以及作为避难所的安全区、救死扶伤的医院,并非虚构的光影布景,而是深植于南京城市脉络的历史坐标,每一处都镌刻着历史的沉痛印记。让我们循着银幕光影,回溯这些历史坐标的真实故事,感受那段岁月的苦难与人民的坚韧。

电影中 “吉祥照相馆”的原型,是当年国府路估衣廊十号的华东照相馆。这条南起长江路、北抵北门桥的老街,明清时因旧衣商铺云集得名,至民国已成为南京城鼎盛的商街。

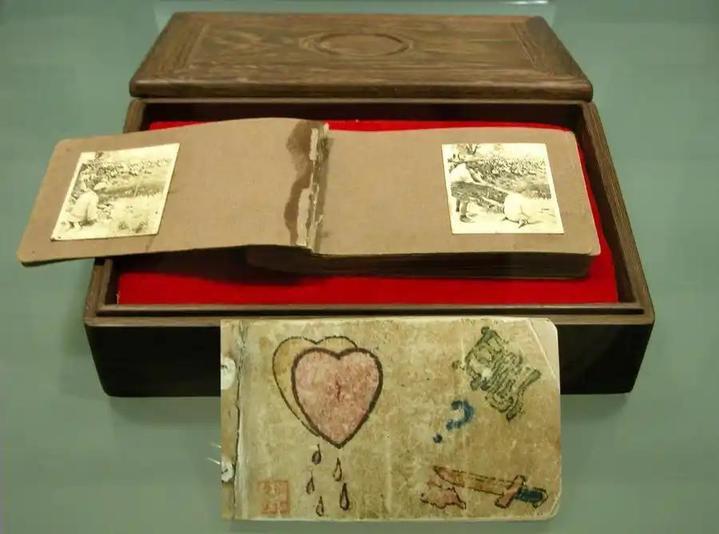

记录日军暴行的相册,图自新华社

video

↑↑两位爱国青年吴旋、罗瑾接力守护历史真相。1995年6月10日,他们在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆共同回忆了这段历史。

1998年,吴旋先生在南京去世;2005年,罗瑾先生在上海病逝。

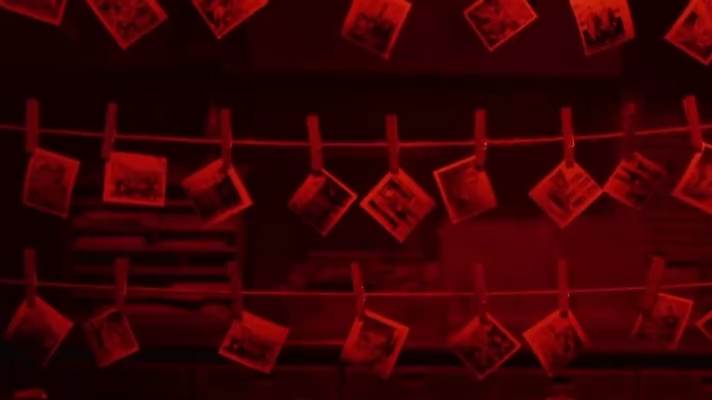

1938 年1月,15 岁的学徒罗瑾正是在此处的暗房里,秘密冲洗着记录日军暴行的底片。他将这些照片收进一本封面绘着 “耻”字的相册,为南京大屠杀留存下日后被誉为 “京字第一号证据”的关键史料 ,那本相册里的每一帧影像,都是黑暗中挣扎的历史呼吸。

如今的估衣廊依旧商铺林立,老照相馆的斑驳印记早已消融在市井烟火里。但漫步其间,透过依稀可见的建筑轮廓与街角的老墙根,仿佛仍能听见暗房里显影液流动的轻响。就像影片中阿昌等待显影计时,低声哼唱着童谣 “城门城门几丈高,三十六丈高。骑花马,带大刀,从你家门前走一遭......”那颤抖的旋律里,藏着罗瑾在黑暗中为历史 “显影”的声音。

影片里,阿昌等人誓死相护的底片最终由毓秀带出,这一幕的原型,正是两位年轻人用生命接力守护的真实故事。据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆史料记载,这段接力的细节清晰可述:1940 年,罗瑾考入汪伪政府警卫旅直属通讯集训队,驻地正是现今的南京毗卢寺,罗瑾将相册藏于寺内厕所墙洞,相册不翼而飞后,被其通讯队同学吴旋发现,转藏于寺内佛像腹中。

1946 年,南京审判战犯军事法庭征集证据时,吴旋毅然将这本用生命守护的相册呈献南京市临时参议会。最终,这本相册成为审判南京大屠杀主犯谷寿夫的“京字第一号证据”。

如今的毗卢寺红墙依旧,香火缭绕中似有当年青年们守护真相,与佛像腹中档案的呼吸同频共振。

南京安全区地图

电影《南京照相馆》中毓秀将罪证照片送抵 “国际安全区”与“外籍人士阻拦日军”的情节,原型正是1937年12月南京安全区的真实历史。当时约翰·拉贝、明妮·魏特琳等20多位外籍人士组建南京安全区国际委员会,拉贝被推举为主席,安全区以美国驻华使馆所在地及金陵大学、金陵女子文理学院等教会机构为核心,设立25个难民收容所。这个银幕上的避难场景,更是真实历史里难民的 “生命方舟”。

拉贝故居

拉贝在日记中写道:“今天,善待了我30年之久的东道国遭遇到了严重的困难,富人们逃走了,穷人们不得不留下来,他们不知道该到哪里去,他们没有钱逃走,他们不是正面临着被集体屠杀的危险吗?我们难道不应该设法帮助他们吗?至少救救一些人吧?”面对德国大使馆要求撤离南京的劝告,拉贝的内心久久不能平静。经过慎重考虑,他决定冒险留下,并将住所(今小粉桥1号拉贝故居)改造成收容所,为600多位难民提供了庇护。

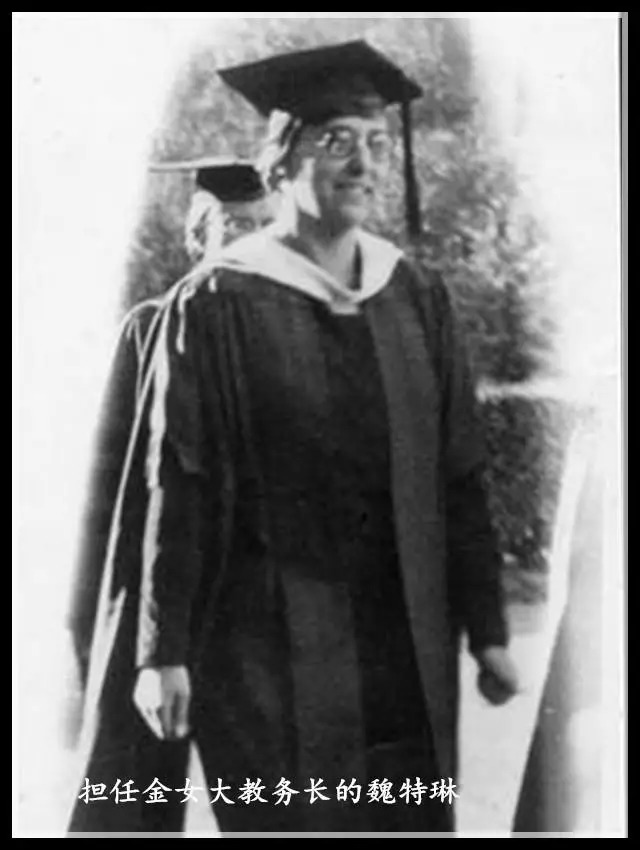

金陵女子文理学院(今南京师范大学随园校区)专门收容妇女和儿童,高峰时达一万多人。时任该校教务主任的明妮・魏特琳,在去留问题上与拉贝做出了同样的选择。接到美国大使馆撤离通知时,她坚定表示:“我认为我不能离开…… 就像在危险之中,男人们不应弃船而去,女人也不应丢弃她们的孩子一样!”她如同保护幼雏的母鸡,多次挺身护卫难民。

位于南京师范大学的魏特琳雕像

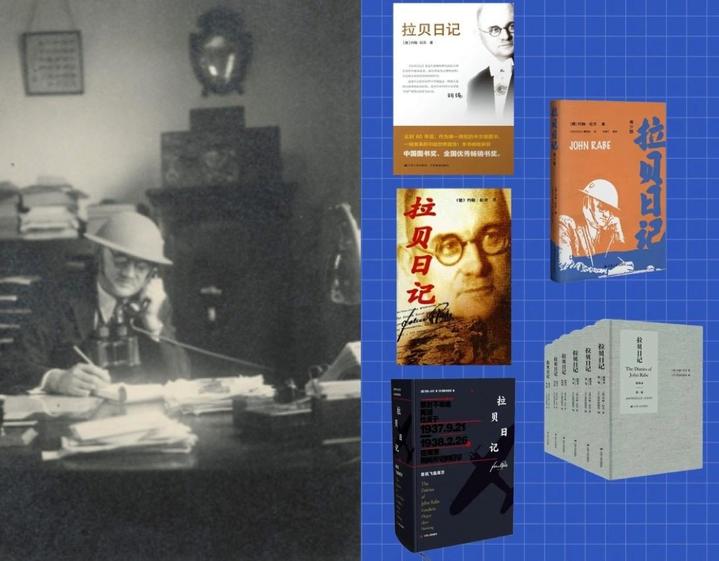

这些坚守者留下了珍贵的历史见证:拉贝写下了长达2100多页的日记,成为了至今保存最为完整的南京大屠杀史料。如今,随园校区里魏特琳雕像底座上,“永生金陵”四个字熠熠生辉,与年年绽放的玉兰花形成时空对话——那位“华小姐”用血肉之躯撑起的晴空,已化作永不褪色的历史记忆。

金陵大学(鼓楼)医院外景

电影中日军强闯医院的场景,其原型正是当时的 “金陵大学鼓楼医院”(即如今的南京鼓楼医院)。因具有教会医院的背景,且紧邻金陵大学(现南京大学),这家医院被划入国际安全区,成为南京大屠杀期间南京城内唯一对平民开放的医院,也是安全区内唯一的医疗救助机构。留守医护人员在此极端环境下,不仅克服重重困难救治大量伤病员,更以实际行动见证并反抗日军暴行。

时任南京国际安全区主席的拉贝在1937年12月9日的日记中记载:“路灯熄灭了,在夜幕中,可以看见伤员在街道上蹒跚,只有鼓楼医院的医生还在坚持着......”这段文字真实还原了医院在危难中坚守的场景。

金陵大学(鼓楼)医院的中、美医护人员每当目睹或听闻日军对中国难民施暴,他们总会挺身而出,怒斥日军,全力营救受害者。同时,他们将所见所闻及中国难民控诉的日军暴行一一记录,通过 “南京安全区国际委员会” 向日本驻南京使领馆提出抗议。

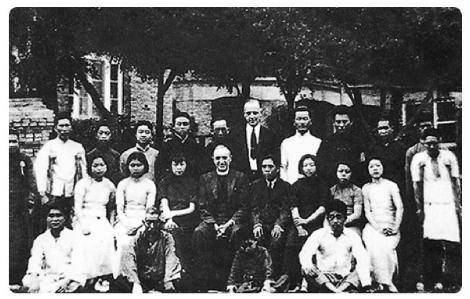

1938年,美国牧师约翰·马吉与金陵大学(鼓楼)医院工作人员合影

尽管抗议效果甚微,却清晰传递出他们对残暴日军的愤怒,以及对苦难中国人民的深切声援。他们用行动践行着救死扶伤的职业道德,身上闪耀着人性的光辉。

鼓楼医院历史纪念馆

如今,院内留存的古旧建筑与新建的现代化大楼和谐共生。南京鼓楼医院将 “马林医院旧址”(医院前身)改建为鼓楼医院历史纪念馆,馆内珍藏着 115 年来的历史文物和资料,包括当年员工记录侵华日军暴行的日记、回忆录等,静静诉说着那段不能忘却的历史。

影片尾声,多位南京大屠杀战犯在南京审判战犯军事法庭受审的画面,将历史拉回正义裁决的关键时刻。这一审判法庭,便是如今南京中山东路 307 号江苏省会议中心内的黄埔厅 。

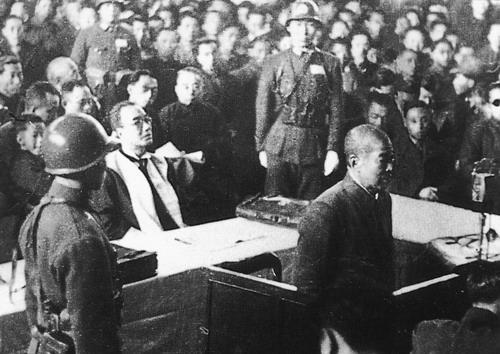

南京大屠杀案的主犯谷寿夫在中国军事法庭上接受审判

从事南京审判史研究的南京师范大学历史系暨抗日战争研究中心副教授严海建还原了当时的庭审现场。1947年2月6日,法庭对南京大屠杀案进行专案审理,对谷寿夫进行公审。法庭传讯了数百名中外证人出庭作证,出示了大量人证物证,确定了谷寿夫等日本战犯在南京大屠杀中不容抵赖的罪行。

3月10日,南京审判战犯军事法庭对战犯谷寿夫进行宣判:“谷寿夫在作战期间,纵兵屠杀俘虏及非战斗人员,并强奸、抢劫、破坏财产,处死刑。”

正义的终结地,落在了雨花台。1947年4月26日上午,谷寿夫押赴雨花台刑场。从中山东路到新街口,再到中华门外,沿途的南京市民扶老携幼挤满街头。刑场上谷寿夫面向曾经被他率军践踏的中华门方向跪下,一声枪响,雨花台的松柏间,终于传来了正义的欢呼声,久久回荡在山谷丘野。翌日,《中央日报》记载:“26日上午11时30分,特由国防部审判战犯军事法庭将被告谷寿夫验明正身押送雨花台刑场,依法枪决。”

黄埔厅的审判席上,笔尖划过卷宗的沙沙声,是对历史罪恶的清算;雨花台的泥土里,则是正义永不缺席的誓言。

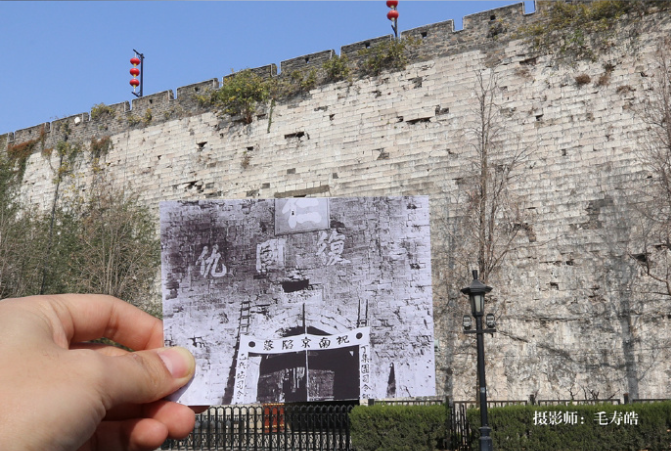

南京中华门

电影中反复出现的断壁残垣,正是1937年南京城墙的真实模样。这座始建于明洪武年间(1366 年)明城墙,也是世界最长的砖石城垣,1937 年却在侵华日军的炮火中遍体鳞伤。被攻破的中华门瓮城上,密布的弹孔如久未愈合的伤疤;沦为日军入城仪式背景的中山门,其被炸毁的城楼残柱,更是日军暴行最沉默也最确凿的“活证”。

如今,修复后的城墙如巨龙蜿蜒于秦淮河畔,城砖上被风雨抚平的古代铭文与战时的弹痕共存。游客指尖触碰砖石时,仿佛能感受到电影里军人宋存义留在砖上的掌心温度。影片中,宋存义举起城墙砖砸向日本兵的瞬间,那份决死的勇气仿佛在呐喊:他们根本不配夺走南京的一砖一瓦!

曾倒映过屠城火光的城墙,而今在夜色中被投影着平和的光晕,波光里尽是岁月的回响。南京城墙里那些深嵌砖缝的弹痕,是民族苦难的印记,它站在那里,便替无数逝去的人诉说着:这座城、这个民族,从未真正倒下。

《南京照相馆》的英文名为《Dead to Rights》,是一句俚语意即 “铁证如山”。当我们走过估衣廊的商铺、毗卢寺的红墙、抚摸南京城墙上的印痕,会发现历史从不是故事堆里的文字 ,而是藏在被显影液浸润的老照片上,刻在古城墙的砖缝中,更活在每个铭记者的血脉里。

影片高潮处,阿昌冲向火海,面对日军指挥官伊藤,用尽最后力气吼出一连串地名:“教敷营!雨花台!挹江门!中山门!中华门!...... 我们中国人不许可你们这么糟蹋!”,这些南京地名,成了最悲壮的战歌,每一个音节都叩击在历史的鼓面上。

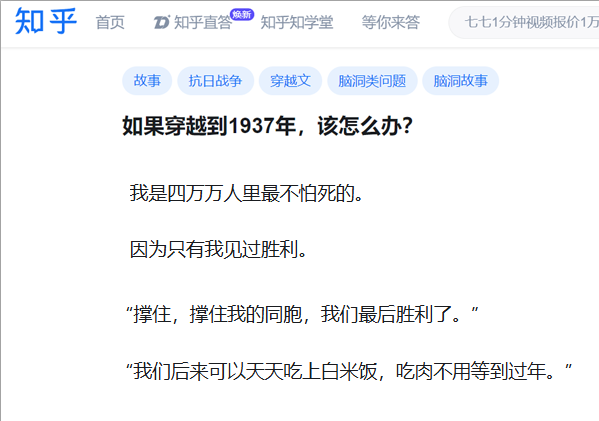

曾有人问:“若穿越回 1937 年的南京,该怎么办?”,其中一个高赞答案令人泪目:“我会是四万万人中最无畏的一个 ,因为我见过胜利的模样。”

这或许就是《南京照相馆》的意义:让光影照彻历史肌理,让南京这座城、每个地标、每个普通人的故事,都成为照亮未来的光。

文稿/侯玲

素材综合:

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆微博及官网《罪证》《寒夜里的她力量》《向87年前留守南京的中美医生致敬!》《枪决战犯谷寿夫》

央视新闻《约翰·拉贝:对生命有大爱 对和平有追求》

南京安全区地图/《南京大屠杀期间守望相助的中国同胞》

南京发布《11月25日,一起走读不应忘却的历史》

《南京安全区档案:南京安全区和国际委员会成立的背景(法庭证据323号)》

澎湃新闻 《铭记!这些数字,我们不能忘!》

鼓医那些事儿微信公号 《南京大屠杀期间的鼓楼医院》

荔枝网《纵兵屠杀俘虏、强奸妇女的日本战犯却说"与我无关"》

部分图片/视觉中国 《南京照相馆》电影预告片截图;视频来源/我苏客户端 编辑:张雨风 潘颖