一生简朴,只为报国!追忆我国著名核物理学家何泽慧

video

她打破柏林高等工业大学弹道学专业不收女学生的先例,成为首位德国军工女博士;

她是中国核物理、高能物理与高能天体物理学的奠基人之一;

她与兄弟姐妹一同遵照父亲遗愿,将家宅网师园捐给国家;

我国第一颗X射线天文卫星被命名为“慧眼”,是为了纪念她……

一生简朴,只为报国。她,就是我国著名核物理学家何泽慧。

今天,让我们一起走进这位江苏女儿传奇动人的一生。

为“军工强国” 赴德留学

1914年,何泽慧出生于江苏苏州的一个书香世家,祖籍山西省灵石县。父亲何澄曾东渡日本留学,是孙中山领导的同盟会早期会员之一,著名的苏州网师园曾是何澄私宅。她母亲王季山的家族是著名的科学望族,同时极为重视女性教育。受到家庭熏陶,何泽慧自幼慧根深厚,天资聪颖。

6岁起何泽慧进入其外祖母创办的振华女校学习,在这里度过了小学、中学12年的时光。1932年,她以优异的成绩考取了清华大学物理系。

当年物理系共招收28名学生,其中10名是女生。但由于受到传统偏见的影响,教授们认为女生学物理难以学有所成,劝她们转系。何泽慧却不信这个邪,她和系里的女生一起据理力争,质问在考试成绩以外为什么要附加性别条件?系里无奈,同意她们试读一学期,不行的一定要转走。结果,只有三个女生坚持下来。何泽慧不仅坚持到毕业,而且毕业论文以全班最高分——90分夺魁。

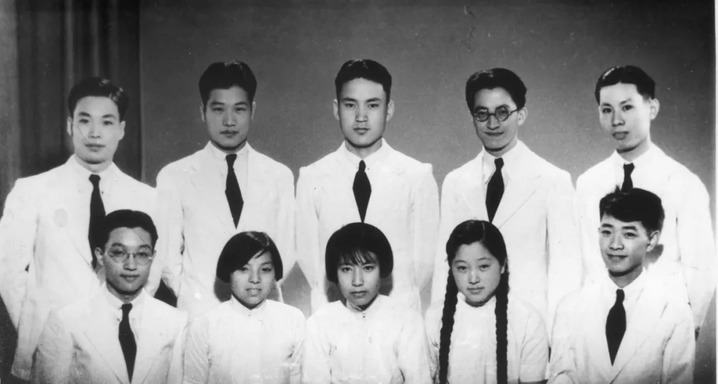

清华大学物理系1936级毕业留影。后排左起第一为钱三强,前排左起第四为何泽慧。

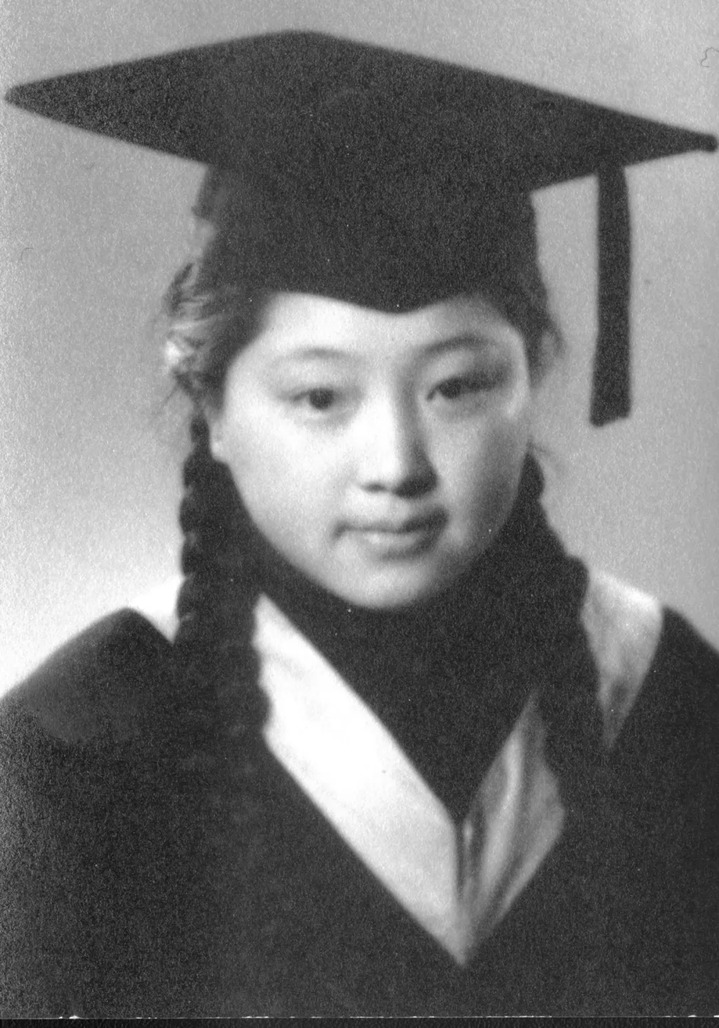

1936年何泽慧在清华大学的毕业照。

1936年,何泽慧赴德国攻读博士学位。她选择了柏林高等工业大学技术物理系实验弹道学专业,立志“为中国学造大炮”。该专业与德国军事工业关系密切,此前不仅从未招收过外国学生,更没招收过女学生。但何泽慧下定决心要学弹道学。她找到技术物理系主任克兰茨教授,请求加入实验弹道学专业。尽管克兰茨曾在南京兵工署做过顾问,但他还是拒绝了何泽慧的请求。

“你可以到中国来当兵工署的顾问,帮我们打日本侵略者。我为了打日本侵略者,到这里来学习这个专业,你为什么不收我呢?”

克兰茨觉得何泽慧言之有理,便破例同意她留下来。1940年5月,何泽慧通过论文答辩,顺利获得德国柏林高等工业大学工程博士学位。

“中国的居里夫妇”

毕业后,何泽慧想立刻回国,为国效力。然而,二战爆发,使她滞留德国三年。1943年,何泽慧前往德国海德堡威廉皇家学院核物理研究所工作。她靠着敏锐细致的观察能力和孜孜不倦的探究精神,在1945年首先观察到正负电子弹性碰撞现象的存在,被英国《自然》杂志称之为“科学珍闻”。

1947年钱三强与何泽慧在巴黎。

在科学研究取得硕果的同时,爱情也悄然来临。在德国滞留期间为了和国内家人取得联系,何泽慧写信向在巴黎留学的大学同学钱三强求助,书信往来点燃了两人的爱情火花。

1946年春,何泽慧前往法国巴黎与钱三强结婚。婚后两人一起在法兰西学院原子核化学实验室和居里实验室从事原子核物理实验研究。

在实验中,两人迎难而上,除吃饭、睡觉以外的所有时间均在实验室里度过,经过几个月的艰苦努力,在难以计数的裂变径迹中,合作发现了铀的三分裂现象和四分裂现象。这个发现是二战后物理学上很有意义的一项成就,在国际科学界引起很大反响。当年法国科学院把亨利·德巴维奖颁给他们,西方各国报刊称他俩为“中国的居里夫妇”。

1946年,何泽慧与约里奥·居里夫人的合影。

1946年,何泽慧(右三)、钱三强(右二)在剑桥大学与出席国际基本粒子会议的中国同行合影。

“两弹一星”伟业的幕后功臣

尽管在国际上取得了重要科研成就,何泽慧与钱三强始终没有忘记出国学习的初衷,一心要回到祖国,使原子核物理这门新兴科学在祖国的土地上生根、开花、结果。1948年夏,他们历尽艰辛回到祖国。

新中国成立后,两人受命筹建中国科学院近代物理研究所(中国原子能科学研究院前身)。面对初期仪器设备十分简陋的情况,夫妇俩每人骑一辆自行车在旧货店和废品收购站里寻找旧五金器材和电子元器件,自己画图动手制造简易车床。正如她所说:“我们早知道国内的情形,回来并不是来享受的,而是来吃苦的。希望在自己国家的环境里,领导本国的青年做一些事,创造一些工作。”经过几百次实验,何泽慧终于在1956年制成了主要性能达到国际先进水平的核乳胶,建立了我国核试验技术的基础。

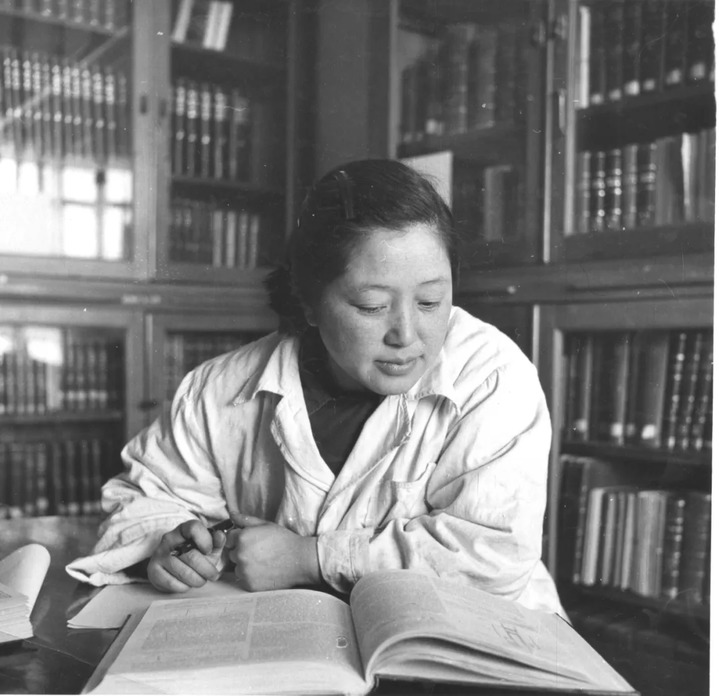

1957年,何泽慧在图书馆。

在中国的“两弹一星”伟业中,钱三强的名字家喻户晓,其实何泽慧也做出了杰出贡献。1960年初,她指导研究小组经过几百次实验,完成原子弹点火中子源的研制;在氢弹研制期间,何泽慧率领科技人员,在特殊时期极端困难的条件下不分昼夜地攻关,仅用不到半年的时间完成了通常需要两三年才能完成的任务,确保了中国氢弹研制的正确方向,加快了研制进度。

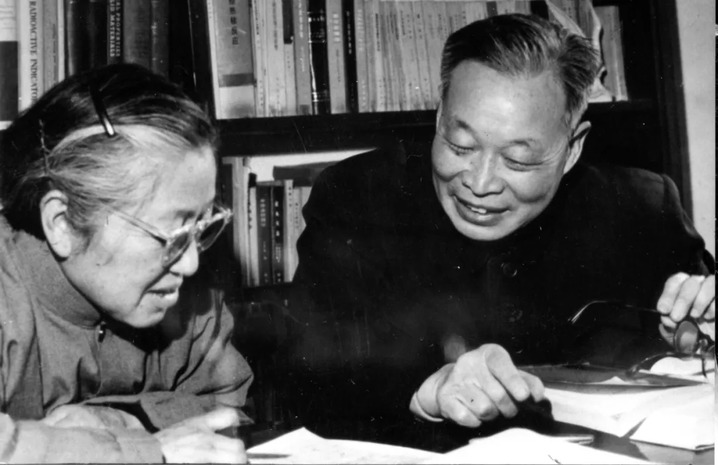

1973年2月,何泽慧与钱三强讨论问题。

虽然并非天文学家,科学家的敏锐观察力使何泽慧无意间捕捉到一次天文奇观:这就是1970年3月20日前后在东方出现的一颗彗星。这次发现,将她指引进了高能天体物理、宇宙射线物理研究的新领域。

1973年,中国科学院高能物理研究所正式成立,何泽慧任副所长,她关注发展新的科学生长点,领导开展交叉学科研究,推动了我国宇宙线超高能物理及高能天体物理研究的起步和发展。

她还支持发展中国的高空科学气球系统,为我国开展空间宇宙线和高能天体物理实验研究建立了必要的空间运载手段,并相应地发展了空间硬X射线探测技术及其他配套技术。

1980年,何泽慧当选中国科学院数学物理学部学部委员(院士)。1997年,获得何梁何利科学与技术进步奖。1998年,成为中国科学院首批“资深院士”。何泽慧在《科学报》发表的题为“立足常规,着眼新奇”的文章,是对自己一生学术经验和事业历程的精辟总结。

抱诚守真 一生简朴

牢记科研报国初心的同时,何泽慧也重视人才培养,她身体力行,为年轻人树立起不计得失,不图名利,襟怀坦荡,埋头苦干的榜样力量。在她的带领和影响下,一批年轻人迅速成长为我国原子核科学和空间科学事业各方面的骨干力量。

1984年,何泽慧卸任高能物理研究所的领导职务,不再直接从事科学研究,但仍指导培养研究生,不辞辛劳长途跋涉参加各类学术会议。耄耋之年,日常仍乘坐班车去高能所办公室上班,退而不休,发挥余热。

2000年12月,何泽慧在“神舟二号”发射场。

令人佩服的不仅是何泽慧的事业高度,还有她淡泊宁静的优秀品格。正如何泽慧所说:“作为一名科学家,本来就应该朴素、真实、勤奋、诚实、讲真话。”对科学的“讲究”与对生活的“将就”,在何泽慧身上形成鲜明对比。她把所有的心思都放在了追求科学真理上,从不讲究物质享受。直至去世前仍居住在50多年前中国科学院分配的普通居民小区,居室除了木地板,没有任何其他装修。单位要给她派专车接送上班,她坚决不要,坐班车一直到92岁。书桌上的镇纸是她捡来的鹅卵石,脚上穿的是一双解放鞋,手里提的是人造皮革包,走在大街上,谁看了都无法相信她是享誉世界的科学家。

晚年的何泽慧

家乡苏州是何泽慧深深眷恋的地方。抗战时期,父亲何澄不忍看网师园几乎荒废,斥巨资买下后整修三年。新中国成立后,何泽慧及其兄弟姐妹依照父亲遗愿将网师园捐给国家。上世纪90年代中期,何泽慧回苏州办理完捐赠网师园的相关事宜后,曾重访母校。在振华女校(今苏州市第十中学)百年校庆时,何泽慧为母校题词“爱国奋进”。为激励后学,苏州十中特将一座实验楼命名为泽慧楼。

2011年6月20日,何泽慧先生安详离世,享年97岁。她灿烂的一生如同一颗美丽的彗星划过浩瀚的天际。

2017年6月15日,中国首颗空间X射线天文卫星发射升空,被命名为“慧眼”,以纪念何泽慧先生为我国科研事业作出的伟大贡献。

(来源:央视网、中国科学院高能物理研究所、学习时报、中国科学报、科技日报;编辑/刘静)