走,到博物馆去,沉浸式寻源“江苏文明之根”的前世今生

一眼惊鸿,穿越时光却宛如初见;

一念回眸,沉吟不语却余音绕梁……

一座城市本身就是一座“活着的博物馆”。所以说,要快速了解一座城市,一定要去一个最懂这座城的地方——博物馆。

下相、钟吾、酒都、项王故里……其实,她们的名字都是宿迁,也被誉为“江苏文明之根”。作为宿迁历史文化变迁的见证者、城市的“灵魂客厅”——宿迁众多博物馆浓缩了这座城市的文明史,点亮了历史长河中的一盏盏路灯。

▲猴面陶塑,顺山集遗址出土

▲猪形鹿角器,顺山集遗址出土

5万年前的下草湾人,在此傍水而居;8500年前的顺山集遗址,入选“2012年度中国十大考古新发现”,被誉为“江苏文明之根”,将江苏文明史向前推进至少1600年……这一切都让有着5000多年文明史和2700多年建城史的宿迁充满了惊喜。古老的宿迁城,也多度于瓦砾荒烟之中重建繁华,更添历史的厚重。循着这份厚重,这一次,我们“敲开”宿迁的那些博物馆之门开启探索之路。

▲宿迁市博物馆

坐落于项王故里景区北侧的宿迁市博物馆是国家三级博物馆,属仿汉式建筑,建筑面积15000平方米,展厅面积6000平方米,文物库房面积800平方米,藏品总量4332件(套)。其中,一级文物9件(套)、二级文物30件(套)、三级文物113件(套)……涵盖玉器、石器、骨器、陶器、铁器、木器、青铜器、金银器、纺织物以及书画等。

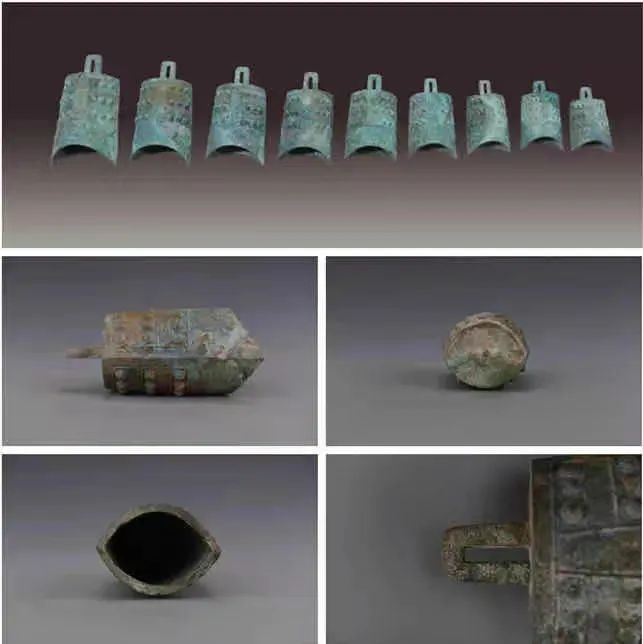

▲春秋青铜编钟

沿着观赏通道,一件件文物在灯光的照射下穿越历史的尘埃,反射出宛如新生的光泽。春秋青铜编钟,国家一级文物,出土于宿迁城区凤凰墩墓群,称得上是宿迁市博物馆的“镇馆之宝”。灯光交错中,它不似静止的存在,从中也可以看见暗淡了刀光剑影,听见远去了鼓角争鸣。

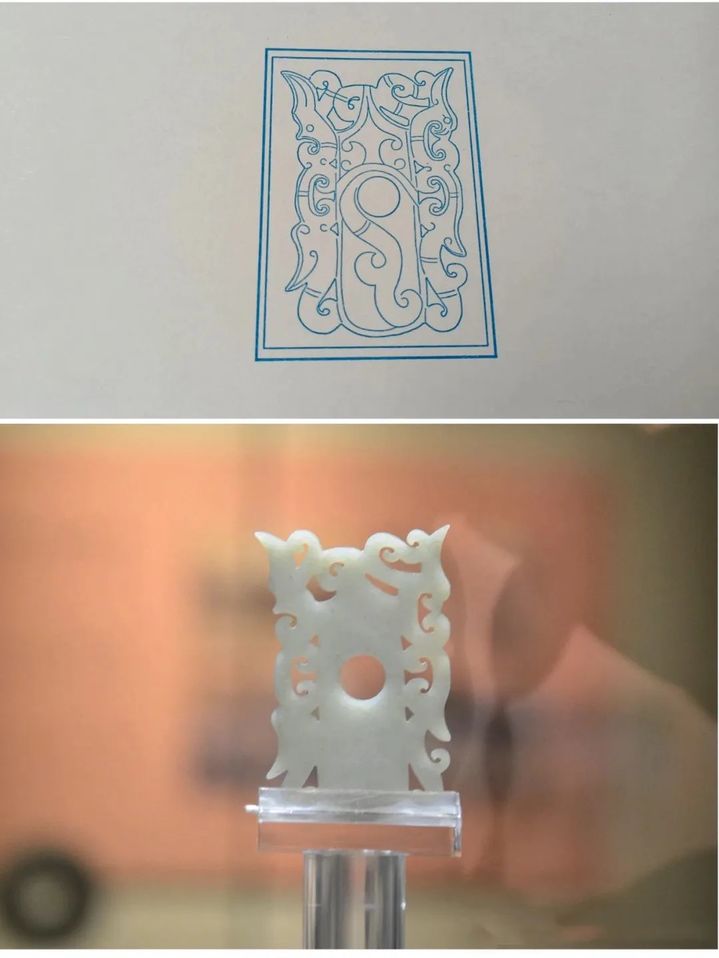

▲汉白玉韘形佩

岁月失语,惟石能言。“韘(she),射决也,所以拘弦。”韘最早为射箭钩弦之器,商朝时便已出现,在宿迁市博物馆,也有一枚韘,它的名字叫汉白玉韘形佩,国家一级文物,出土于泗阳大青墩泗水王陵墓室。

一件件陶器,一个个编钟诉说着宿迁那久远的故事,也传达着宿迁厚重的历史文化。

▲沭阳县博物馆

▲泗洪县博物馆

▲泗阳县博物馆

近年来,全市各馆定期推出不同主题、不同风格的各种高品质临展、特展,通过丰富的展示手段,全方位、多角度记录了宿迁千年城市文明史盛衰交替,起伏跌宕的灿烂与辉煌。

▲沭阳县博物馆展览

2023年,全市累计举办36场临时展览,宿迁市博物馆《宿迁老城区考古成果展》、沭阳县博物馆《追根“沭”源沭阳万北遗址考古出土文物展》、宿城区博物馆《“历史回到新盛街”地方史展》等展览,通过文物、照片、数据等形式,生动展示地域文化、文物故事和考古成果,极大丰富了市民文化生活。其中,“江苏文明之源——顺山集文化展”首次入选2023年度江苏省博物馆精品展览项目。

▲江苏文明之根——顺山集文化特展

为丰富群众文化生活,充分发挥博物馆社会服务功能,今年,宿迁市博物馆还带着“文物里的廉洁文化”流动展照片,连续走进项里街道、黄河街道、古楚街道等地,开展了10余场展览,通过流动展览的形式打造“流动”文化风景线。

▲宿迁市博物馆展厅

一件件文物、展品承载着历史的记忆,默默讲述着自己的故事,陪伴着世人走过时光年轮,时光荏苒,沧桑变化,时间和空间斗转星移。

在秦汉文化的风云际会之地,在大运河的桨声灯影中,宿迁凭借着得天独厚的自然条件和深厚人文底蕴,成为了“第一江山春好处”。

有人说,博物馆的文物都是有生命的,这应该是因为人在制物的过程中总是把一些精神、思想融入其中,这样的物就承载了人的意识、审美、认识。

▲泗阳县博物馆展厅

确保所有文物一件不能少,一件不能损坏是宿迁各博物馆工作的根本。近年来,宿迁完成48处市县级文物保护单位的“两线”划定和公布,为文物披上“安全铠甲”。“十三五”以来,全市共争取上级文物保护专项资金3200余万元,全部用于历史遗址修复及安防工程,先后完成了龙王庙行宫、晓店青墩遗址、三庄墓群等文保单位安防和消防建设,通过引进现代化安防技术,筑起保护文物安全的坚固屏障。设立275处文物保护安全责任公示牌,定期开展文物安全巡查。

▲宿迁博物馆文物

一件件文物承载着中华文明的传承密码和文化基因。穿梭其间,人们所能触摸到的不只是宿迁的过去,同时也能感知到这座城市现实与未来的脉搏,感受属于宿迁的开放、包容与创新并举的文化涵养。

▲免费鉴宝活动

为进一步强化馆藏文物保护,近年来,宿迁实施泗阳贾家墩汉墓出土木漆器保护修复等4个项目,泗洪县博物馆馆藏文物预防性保护项目等2个项目通过省局验收。同时,还启动全市国有文物收藏单位盘库建档专项行动,对7家国有博物馆5190件(套)文物藏品开展盘库建档。同时,配套制定实施方案和珍贵文物专家鉴定方案。

置身于“活化石”的历史之中,人们总能在万千思绪中得到“从哪儿来、到哪儿去”的启迪。

▲特色活动:文物修复

近年来,宿迁文博单位注重学术研究,且成果显著。南京师范大学、宿迁市博物馆、沭阳县博物馆联合在国家核心期刊《南方文物》《第四纪研究》分别发表《江苏沭阳吕台遗址水井出土唐代扬子鳄及伴生动物的研究》《江苏沭阳唐代江獭的发现——兼论江獭分布变迁》;宿迁市博物馆在《文物天地》发表《宿迁市博物馆藏康熙五彩瓷赏析》;沭阳县博物馆在《大众考古》发表《狮瓷藏寺痕 江苏沭阳厚邱村行香寺》,《不可移动文物保护利用过程中的和合因素——以宿迁市沭阳县境内不可移动文物调研为例》入选《第十七届和合论坛论文集》。

近些年来,“故宫跑”、全民围观三星堆……越来越多观众走进博物馆“打卡”,特别是当文物“遇到”年轻人,便被赋予了全新的生命力,文物真的“活”了起来。

就在刚刚过去的“五一”小长假,宿迁市各个博物馆人流量达九万八千余人次,创历年人次之最。

▲中国粮食博物馆是国内唯一以粮食为主题的专题性博物馆

宿迁现有备案博物馆10个,其中登记备案国有博物馆9个,全市博物馆在保证安全的情况下有序开放,全年累计接待观众125.8万人次,相比2022 年同比增长14.1 %。近年来,宿迁积极推进全市备案博物馆的免费预约系统建设,完善博物馆免费开放工作制度,暑期等节假日还实施了夜间延时开放等政策,保障市民、游客充分享受文化权益。

▲中国棉花博物馆

▲中国杨树博物馆

摆脱了“看摊”的固定思维,眼下的宿迁各博物馆正在一系列开拓创新的尝试下,“活”起来、“动”起来。

▲晶·世界 玻璃艺术馆以“一粒砂子的旅程”为主题,用各种各样的玻璃艺术品,展示玻璃艺术的辉煌。

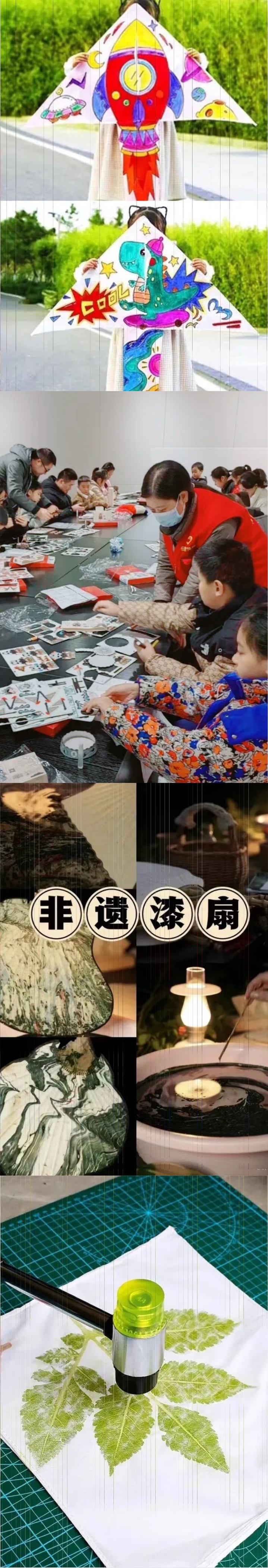

每逢节假日,市民李先生常会带着孩子去参加宿迁市博物馆组织的社交活动,这样免费有能动手、动脑的活动在李先生看来是最好的一节历史课、文化课、艺术课、地理课、传承课。

2023年以来,宿迁各博物馆开展中华传统文化宣传、文物考古等社教活动,举办文化和自然遗产日、国际博物馆日等宣传活动,全年组织各类社教、研学活动157个;开展第二季“博物知旅”主题活动,围绕“探寻历史文化 感受人文风情”“创艺盛夏 我的DIY我做主” “缤纷夏日研学”“探寻红色印记 传承红色基因”等四大主题,策划举办36场活动,推介6条研学精品线路。宿迁市博物馆“走进宿博 探索青铜文明”等4个研学项目申报江苏省博物馆教育示范项目和文博场馆研学游示范项目。

▲童眼看宿迁”研学游活动

▲博物之旅——暑期青少年考古研学游活动

从“对话历史”到“走进历史”,从“打卡观光”到“沉浸理解”,博物馆已渐渐成为宿迁市民乃至外地游客探索、了解宿迁的一个宝藏之地,行走其中,每一件文物的生命轨迹都让人为之叹服。

近年来,宿迁市各博物馆积极拓展“博物馆+”文旅消费新渠道,将文化资源转变为旅游产品。

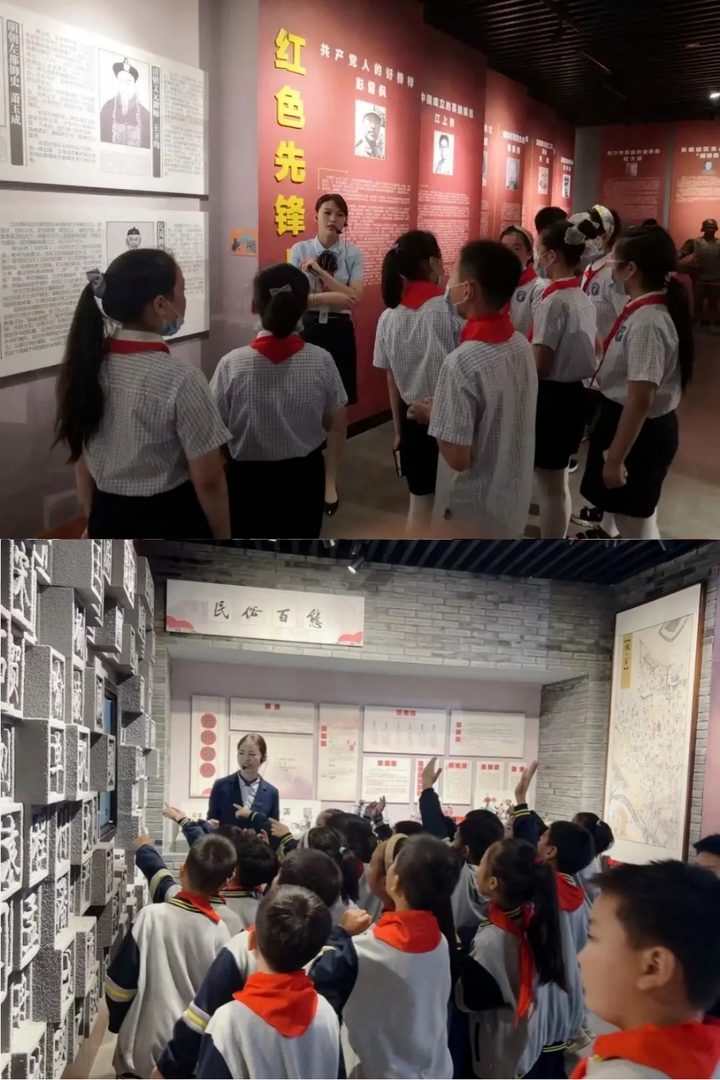

▲特色活动:馆校共建活动

去年以来,宿迁文博单位在该市中小学校中开展“送展览进校园”、暑期夏令营等合作,努力探索馆校互动新模式。同时,还组织宿迁市博物馆、泗洪县博物馆申报江苏省博物馆研学基地;充分发挥博物馆“第二课堂”职能,宿豫区博物馆“红色记忆•宿北大战史迹展”走进校园、宿迁市博物馆小小讲解员夏令营等内容形式创新,活动反应热烈;宿迁市博物馆与高新区中心学校等7所学校签订馆校合作共建协议,累计吸引约3800名师生走进博物馆感受历史文化魅力。

文化旅游商品对于一座城市来说,是一张文化名片,展示了当地的魅力和文化自信。通过打造有文化内涵且兼具“城市味道”的文创产品,宿迁一直身体力行,充满趣味的书签、冰箱贴;张扬个性的手机充电线、帆布包等都成了许多宿迁文博“粉丝”的最爱收集物。

知其所来,明其所往。有人说,一座博物馆的价值不仅仅在于它见证和讲述着历史,更在于它为未来提供了无限想象空间。宿迁的博物馆如串联起时间的珍珠,为观众打开上下千余年的浩瀚世界。

凝望着最初的凝望,感受历史文脉跨越时空。城市博物馆往往是人文精神的培育者、民族文化的传承者,代表着一种绵绵用力、久久为功的文化力量。未来,宿迁博物馆将继续挖掘馆藏文物价值内涵,推出一批以地域历史、红色文化等为主题的研学项目和精品线路,开发具有地域特色的文创产品,展示传播文物价值,让博物馆成为弘扬传统文化、奏响时代强音的重要舞台。